Способности - это такие индивидуально-психологические особенности личности, которые являются условием успешного выполнения той или иной деятельности.

Б.М. Теплов выделил 3 признака самого понятия способности:

- 1. Под способностями понимаются индивидуально-психологические особенности, отличающие одного человека от другого.

- 2. Способностями называют не всякие индивидуальные особенности, а лишь такие, которые имеют отношение к успешности выполнения какой-либо деятельности или многих деятельностей.

- 3. Понятие «способности» не сводится к тем знаниям, умениям и навыкам, которые уже выработаны у данного человека.

Б.М.Теплов считал, что способности не могут существовать иначе, как в постоянном развитии. Способность, которая не развивается, со временем теряется. Наличие каких-либо способностей не может гарантировать всестороннего развития личности.

Способности человека выступают как некая возможность по отношению к знаниям, умениям и навыкам, а действительностью будет достигнутый уровень мастерства.

Психология, отрицая тождество способностей и знаний, умений и навыков, подчеркивает их единство. При наличии способностей знания, умения и навыки приобретаются быстрее. Способности обнаруживаются только в деятельности, и при том в такой деятельности, которая не может осуществляться без наличия этих способностей.

Классификация способностей.

- а) Природные (или естественные) способности - это те, которые в своей основе биологически обусловлены. б) Специфически человеческие, имеющие общественно-историческое происхождение.

- а) Общие - это те, которыми определяются успехи в самых разных видах деятельности, например, умственные, точности ручных движений, развитая память, речь. б) Специальные определяют успех в специфических видах деятельности. Тут необходимы задатки особого рода и их развитие. Это музыкальные, математические, технические и т.д. Часто общие и специальные сосуществуют, взаимно дополняя и обогащая друг друга.

Теоретические и практические способности.

Теоретические предопределяют склонность человека к абстрактно-теоретическим размышлениям, а практические к конкретным практическим действиям. Эти чаще не сочетаются друг с другом и вместе встречаются только у одаренных, талантливых людей.

Учебные и творческие.

Учебные определяют успешность в обучении, усвоении знаний, умений и навыков, а творческие - создание предметов материальной и духовной культуры, производство новых идей, изобретений.

Способности к общению, взаимодействию с людьми и предметно-деятельные. Эти способности в наибольшей степени социально обусловлены. К 1-ым относятся - речь человека как средство общения, способности межличностного восприятия и оценивания людей, способность входить в контакт с различными людьми, оказывать на них влияние, располагать к себе. 2-ые - это способности к различным видам теоретической и практической деятельности. И межличностные и предметные способности взаимно дополняют друг друга.

Другая классификация делит способности на 4 группы.

1. Элементарные общие способности.

Присущи всем людям, хотя в различной степени их выраженности. Они являются основной формой психического отражения, проявляются в способности ощущать, переживать, мыслить.

- 2. Элементарные частные способности. Свойственны всем людям и свидетельствуют об их индивидуальности. Музыкальный слух, критичность ума, глазомер, решительность и т.д.

- 3. Сложные общие способности. В той или иной степени присущи всем людям - это способности к общечеловеческим видам деятельности - к труду, игре, общению, учению и т.д.

- 4. Сложные частные способности. Их еще называют профессиональными. Это педагогические, математические и т.д. Способности к той или иной деятельности.

Практически нет такой деятельности, успех в которой определялся бы лишь одной способностью. Важно их сочетание и именно такое, какое необходимо для данной деятельности. С другой стороны, относительная слабость одной способности не исключает возможности успешного выполнения деятельности, т.к. она может быть компенсирована другими, входящими в комплекс. Пример: слабое зрение частично компенсируется особым развитием слуха и кожной чувствительности, отсутствие абсолютного слуха - развитием тембрального слуха.

Среди свойств и особенностей личности, образующих структуру конкретных способностей, некоторые занимают ведущее положение, некоторые - вспомогательное. Так, например, в структуре педагогических способностей ведущими качествами будут педагогический такт, наблюдательность, любовь к детям, потребность в передаче знаний, комплекс организаторских и коммуникативных способностей. К вспомогательным относятся: артистичность, ораторские данные и т.д. Все эти способности образуют единство.

Способности и задатки. Уровни способностей

Как и все индивидуально-психологические особенности личности, способности не приобретаются человеком в готовом виде, а формируется в жизни и деятельности. Отрицание врожденности способностей не имеет абсолютного характера, т.е., не отрицается врожденность особенностей строения мозга, которые могут оказаться условием успешного выполнения какой-либо деятельности, т.е., задатков.

Задатки - это морфологические и функциональные особенности строения мозга, органов чувств и движения, которые выступают в качестве природных предпосылок развития способностей.

Б.М. Теплов говорил, что способности - это задатки в развитии.

У человека есть два вида задатков: врожденные и приобретенные. Первые иногда называют природными, а вторые социальными. Всякие способности в процессе своего развития проходят ряд этапов, и для того, чтобы некоторая способности поднялась в своем развитии на более высокий уровень, необходимо, чтобы она была уже достаточно оформлена на предыдущем уровне. Этот последний по отношению к более высокому уровню выступает в виде своеобразного задатка. Например, чтобы усвоить высшую математику, надо знать элементарную, вот эти знания и выступают в качестве задатка и являются приобретенными способностями.

Тот факт, что задатки заключены в особенностях строения нервной системы, подсказывает предположение о возможной генетической наследуемости задатков. Вместе с тем, гипотеза возможной наследуемости задатков не должна быть отождествлена с идеей наследования способностей.

Задатки многозначны. На основе одних и тех же задатков могут развиться различные способности.

Уровни способностей:

- 1. Неспособен или способность имеется (в различной степени ее развития).

- 2. Репродуктивный или творческий уровень имеющейся способности.

Репродуктивный уровень способности определяется тогда, когда человек хорошо работает с материалом, хорошо известным всем другим людям, но делает это более ловко, более уверенно.

Творческий уровень в свою очередь делится на следующие уровни:

одаренность;

гениальность.

Одаренность - это качественно своеобразное сочетание способностей, дающих человеку возможность успешно заниматься одним или несколькими видами деятельности.

Термин «Одаренность» многозначен. Одаренность может быть общая и специальная. Общую иногда называют умственной. Диапазон специальных одаренностей достаточно велик.

Когда говорят про одаренность, чаще всего имеют в виду детей, поскольку говорить об имеющихся возможностях применительно к деятельности взрослого человека несколько поздновато, пора превращать их в талант.

Талант - это высокий уровень развития способностей, прежде всего специальных в их совокупности, позволяющий создавать в деятельности человека оригинальные результаты, отличающиеся принципиальной новизной.

Большинство талантливых людей обладали несколькими высоко развитыми способностями. Лермонтов и Пушкин рисовали, химик Бородин писал музыку и т.д.

Гениальность - это высший уровень развития способностей, который позволил личности достичь таких результатов творческой деятельности, которые составляют эпоху в жизни общества, в развитии культуры, имеют историческое значение и создают новые направления в науке, искусстве, технике.

Гениям характерна работа в большом количестве направлений, где они и создают свои произведения (Леонардо да Винчи, М.В.Ломоносов).

Для гения характерно:

- 1) работа в разных направлениях науки и искусства и создание абсолютно новых открытий и произведений искусства;

- 2) высокая производительность труда (продуктивность их колоссальна);

- 3) обширные знания научного и творческого наследия, т.е. гений схватывает, выделяет суть из всего того, что было открыто до них;

- 4) гений всегда творчески перерабатывает основные идеи, концепции предыдущих поколений и при необходимости очень жестко отбрасывает устаревшие идеи и концепции. Он всегда может доказать свою точку зрения, объяснить почему отбрасывает. Непризнанные гении не могут убедить народ в своей правоте, не признают никаких авторитетов и часто отрицают без знания глубины вопроса.

- 5) результаты творчества гения должны помогать прогрессу человечества (чтобы откинуть «злого гения»). Но этот признак не обязателен.

Развитие способностей

Все теории способностей можно свести к трем группам:

- 1. Наследуемость способностей. Уже в генном аппарате передается тот или иной уровень или область способностей. (Гальтон)

- 2. Приобретенность способностей. Зависимость возникновения способностей и степень ее развития от способа обучения.

- 3. Соотношение природного и приобретенного. Способности формируются и развиваются в деятельности.

Любые задатки, прежде чем развиться в способности должны пройти большой путь развития. В процессе развития способностей можно выделить ряд этапов:

- 1. Происходит подготовка анатомо-физиологической основы будущих способностей.

- 2. Идет становление задатков небиологического плана.

- 3. Складывается и достигает соответствующего уровня нужная способность.

Все эти процессы могут протекать параллельно, в той или иной степени накладываясь друг на друга.

Рубинштейн С.Л. говорил, что развитие способностей совершается по спирали: реализующиеся возможности, которые представляют способности одного уровня, открывают возможности для дальнейшего развития способностей более высокого уровня.

Развитие способностей находятся в прямой зависимости от конкретных приемов, методик, направленных на формирование соответствующих навыков, умений и передаче знаний. Наиболее эффективным путем развития способностей является развитие личности ребенка, его потребностей, интересов, уровней притязаний и т.д., т.е. воздействие на целостную личность ребенка. Необходимо учитывать сензитивные периоды, благоприятствующие становлению тех или иных способностей. Большинство способностей начинают свое развитие в дошкольном возрасте.

Требования, предъявляемые к деятельности, развивающей способности: а) творческий характер деятельности, б) оптимальный уровень ее трудности для исполнителя, в) должная мотивация и г) обеспечение положительного эмоционального настроя в ходе и по окончании выполнения деятельности.

В способностях каждого человека выражается концентрированный исторический и индивидуальный опыт деятельности. Накопленные предшествующими поколениями знания составляют ту исходную основу, опираясь на которую люди могут ставить новые задачи и решать их. Достигнутый уровень знания и культуры предъявляет новые требования к человеку, к его способностям. То, чего мог достигнуть в предшествующие исторические эпохи лишь выдающийся человек, теперь легко усваивает школьник.

Овладение культурой, знаниями происходит в процессе деятельности индивида. В ходе деятельности человек познает свойства материалов, психические качества людей, а также собственные силы и возможности, приноравливает и приспосабливает свои силы к требованиям деятельности, формирует в себе недостающие свойства.

Учебная деятельность создает возможность не только испытать ребенка во всех отношениях, но и формировать его всесторонне.

В развитии и формировании способностей особую роль играют обучение и воспитание. Способности могут развиваться стихийно в процессе деятельности, но для этого требуется и больше времени, и больше сил. Обучение и воспитание ускоряют этот процесс, так как устраняют образование ненужных звеньев в механизме деятельности.

В процессе обучения ребенок овладевает знаниями двух видов: о событиях природной и общественной реальности и о способах решения теоретических и практических задач. Знания закономерностей действительности и исторического опыта познания, накопленного человечеством, обеспечивают человеку подготовленность к деятельности и формирование способностей. Для формирования способностей особое значение имеет овладение рациональными способами решения задач. Эти способы, будучи обобщены и стереотипизированы, становятся звеньями способностей.

Способности развиваются постепенно , но неравномерно. В развитии способностей первичным фактором является постепенное структурирование природных свойств применительно к требованиям деятельности.

Овладение знаниями и умениями в процессе деятельности и постепенное их обобщение приводят к образованию специальных и вместе с тем универсальных механизмов, или систем, деятельности, обеспечивающих решение все усложняющихся новых задач.

На первом этапе развития способности имеют репродуктивный и подражательный характер.

Способности развиваются неравномерно, по мере накопления знаний и опыта. Раньше всех начинают развиваться музыкальные, затем изобразительные способности. Поэтическое дарование бурно развивается в подростковом возрасте, из способностей к наукам наиболее рано развиваются математические способности.

Продуктом нашей познавательной деятельности являются знания. Они представляют собой сущность, отраженную человеческим сознанием, и запоминаются в виде суждений, конкретных теорий или понятий.

Знания, умения и навыки - взаимосвязь

Знания, умения и навыки - взаимосвязь

Что такое знание?

Знания определяют наши умения и навыки, они представляют собой основу нравственных качеств человека, формируют его мировоззрение и взгляды на мир. Процесс формирования и усвоения знаний, навыков, умений является основополагающим в работах многих ученых и психологов, однако понятие «знание» определяется у них по-разному. У некоторых – это продукт познания, у других – отражение и упорядочение реальности или способ сознательного воспроизведения воспринятого объекта.

Элементарными знаниями обладают и представители животного мира, они помогают им в их жизнедеятельности и реализации инстинктивных актов.

Усвоение знаний - результат

Усвоение знаний - результат Усвоение знаний во многом зависит от избранного пути, от него зависит полнота умственного развития обучаемого. Сами по себе знания не могут обеспечить высокий уровень интеллектуальной развитости, но без них этот процесс становится немыслимым. Формирование моральных взглядов, волевых черт характера, убеждений и интересов происходит под влиянием знаний, поэтому они являются важным и необходимым элементом в процессе развития способностей человека.

Какие существуют виды знаний?

- Житейский вид знаний, основывается на житейской мудрости, здравом смысле. Это основа поведения человека в повседневной жизни, оно формируется в результате соприкосновения человека с окружающей действительностью и внешними сторонами бытия.

- Художественные – это специфический способ усвоения действительности посредством эстетического восприятия.

- Научные знания представляют собой систематизированный источник информации, основанный на теоретических или опытных формах отражения мира. Научные знания могут противоречить житейским из-за ограниченности и односторонности последних. Наряду с научными знаниями существуют еще донаучные, которые предшествовали им.

Первые знания ребенок получает в младенчестве

Первые знания ребенок получает в младенчестве Усвоение знаний и его уровни

Усвоение знаний основывается на активной мыслительной деятельности обучаемых. Весь процесс контролируется преподавателем и состоит из нескольких этапов усвоения.

- На первом этапе – понимания, происходит восприятие объекта, то есть выделение его из общей среды и определение его отличительных качеств. У обучающегося нет опыта в данном виде деятельности. А его понимание информирует о его способности к обучаемости и восприятию новой информации.

- Второй этап – узнавания, связан с осмыслением полученных данных, усмотрением его связей с другими субъектами. Процесс сопровождается выполнением каждой операции, при этом используются подсказки, описание действия или намеки.

- Третий уровень – воспроизведения, характеризуется активным самостоятельным воспроизведением понятой и рассмотренной ранее информации, она активно применяется в типовых ситуациях.

- Следующим уровнем процесса усвоения знаний, формирования умений и навыков является применение. На данном этапе учащийся включает воспринятое знание в структуру предшествующего опыта, способен применить приобретенную совокупность умений в нетиповых ситуациях.

- Заключительный пятый уровень усвоения – творческий. На данном этапе сфера деятельности для обучаемого становится известна и понятна. Возникают непредвиденные ситуации, в которых он способен создать новые правила или алгоритмы разрешения возникших сложностей. Действия обучаемого считаются продуктивными и творческими.

Формирование знаний продолжается практически всю жизнь

Формирование знаний продолжается практически всю жизнь Классификация уровней формирования знаний позволяет качественно оценить усвоение материала учащимся.

Развитие ученика происходит, начиная с первого уровня. Понятно, что если уровень знаний ученика характеризуется начальным этапом, то роль и ценность их невелика, однако, если учащийся применяет в незнакомых ситуациях полученную информацию, тогда можно говорить о значимом шаге в сторону умственного развития.

Таким образом, усвоение и формирование умений реализуется путем осмысления и повторения информации, понимания и применения в знакомых или новых условиях или сферах жизнедеятельности.

Что такое умения и навыки, из каких этапов состоит процесс их формирования?

До сих пор ведутся жаркие споры среди ученых о том, что находится выше в иерархической схеме формирования новых знаний, умений и навыков, характеризующей умственное развитие. Некоторые подчеркивают важность навыков, другие убеждают нас в ценности умений.

Как формируются навыки - схема

Навык – наивысший уровень сформированности действия, он совершается автоматически, без осознания промежуточных этапов.

Умение же выражается в способности к действию, совершающемуся сознательно, не достигшему высшей степени сформированности. Когда ученик учится совершать какое-либо целенаправленное действие, на начальном этапе он выполняет осознанно все промежуточные шаги, при этом, каждый этап фиксируется в его сознании. Весь процесс развернут и осознан, поэтому сначала происходит формирование умений. По мере работы над собой и систематических тренировок, это умение совершенствуется, сокращается время выполнения процесса, некоторые промежуточные этапы выполняются автоматически, неосознанно. На данном этапе можно говорить о формировании навыков в выполнении действия.

Формирование навыков работы с ножницами

Формирование навыков работы с ножницами Как видно из сказанного, умение со временем превращается в навык, но в некоторых случаях, когда действие чрезвычайно сложно, оно может так и не перерасти в него. Школьник, на начальном этапе своего обучения чтению, с трудом сочетает буквы в слова. Этот процесс усвоения занимает немало времени и отбирает много сил. Читая книгу, многие из нас контролируют лишь смысловое ее содержание, мы считываем буквы и слова автоматически. В результате длительных тренировок и упражнений, умение читать доведено до уровня навыка.

Формирование навыков и умений – процесс длительный и занимает немало времени. Как правило, для этого потребуется не один год, а совершенствование умений и навыков происходит в течение всей жизни.

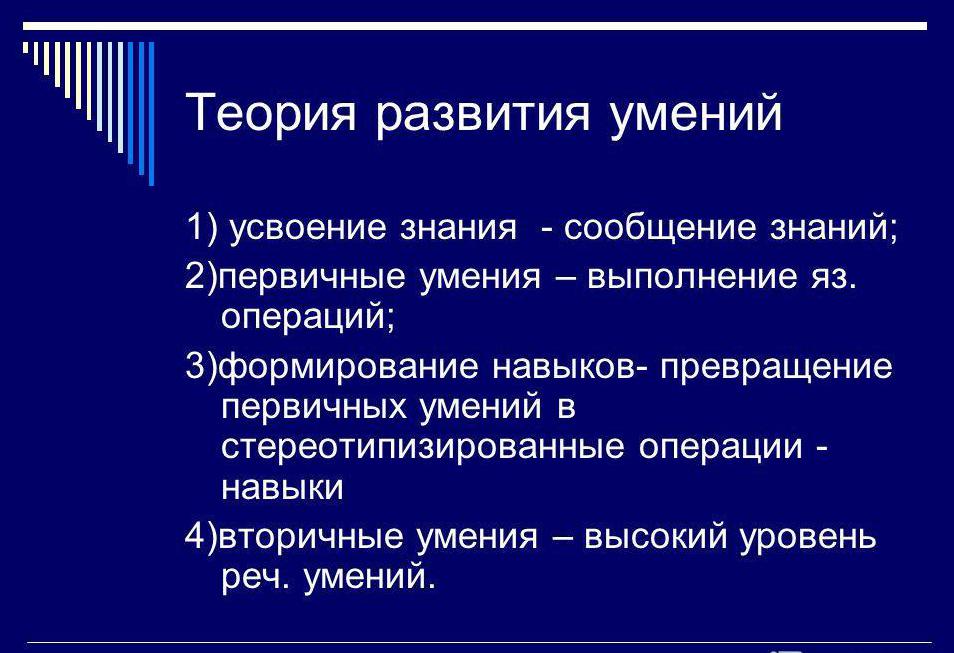

Теория развития умений

Теория развития умений Определение уровня овладения учениками действия происходит благодаря следующей классификации:

- Нулевой уровень – ученик совершенно не владеет данным действием, отсутствие умения;

- Первый уровень – он знаком с характером действия, для его выполнения требуется достаточная помощь учителя;

- Второй уровень – учащийся выполняет действие самостоятельно по образцу или шаблону, подражает действиям коллег или учителя;

- Третий уровень – он самостоятельно выполняет действие, каждый шаг осознается;

- Четвертый уровень – ученик выполняет действие автоматически, формирование навыков произошло успешно.

Условия формирования и применение знаний, умений и навыков

Одним из этапов усвоения является применение знаний, умений и навыков. Характер и специфика учебного предмета определяет тип педагогической организации этого процесса. Он может быть реализован с помощью лабораторных работ, практических упражнений, решения учебно-исследовательских задач. Ценность применения умений и навыков велика. Мотивация ученика усиливается, знания становятся прочными и осмысленными. В зависимости от своеобразия изучаемого объекта, используются различные методы их применения. Такие предметы как география, химия, физика предполагают формирование навыков, используя наблюдение, измерение, решение задач и записывание всех полученных данных в специальные формы.

Развитие умений на уроках труда

Развитие умений на уроках труда Реализация навыков при изучении гуманитарных предметов происходит посредством применения правил правописания, объяснения, распознавания конкретной ситуации, где это применение целесообразно.

Условиями формирования знаний, умений и навыков являются обобщение, конкретизация и обеспечение последовательности операций. Проработка этих задач позволяет избежать формализма познаний, так как основой решения задач служит не только память, но и анализ.

Процесс формирования новых познаний неразрывно связан со следующими условиями:

- 1 группа – условия мотивации действий учащихся;

- 2 группа – условия обеспечения корректного выполнения действий;

- 3 группа – условия отработки, воспитания желаемых свойств;

- 4 группа – условия превращения и поэтапной отработки действия.

Общеучебные навыки и умения – это те навыки и умения, которые формируются в процессе обучения многим предметам, а не одному конкретному. Этому вопросу следует уделить немало внимания, однако многие педагоги недооценивают важность этой задачи. Они считают, что в процессе обучения ученики приобретают все необходимые умения самостоятельно. Это неверно. Переработка и трансформация полученной информации школьником может осуществляется тем или иным способом, используя различные способы и методы. Зачастую способ работы ребенка отличается от учительского эталона. Контроль этого процесса преподавателем не всегда выполняется, так как он обычно фиксирует только конечный результат (решена ли задача или нет, содержательный ли ответ или малоинформативный, глубокий ли анализ или поверхностный, выполнены ли условия или нет).

Обучение и воспитание- разницы

Обучение и воспитание- разницы У ребенка стихийно складываются некоторые умения и приемы, которые оказываются нерациональными или ошибочными. Последующее развитие ребенка становится немыслимым, существенно тормозится учебный процесс, затрудняется осознание новых познаний и их автоматизацию.

Методы

Правильным методам формирования знаний, умений и навыков должно уделяться немаловажное значение в процессе обучения. Можно отметить два главных момента. Это – постановка цели и организация деятельности.

В случаях, когда учитель обнаруживает отсутствие у ученика конкретного умения, важно осознать, была ли поставлена цель перед учеником, осознал ли ее он. Только избранные учащие, с высоким уровнем интеллектуального развития могут самостоятельно определить и осознать ценность учебного процесса. Отсутствие цели – считается самым распространенным недостатком организации учебной работы. Вначале учитель может указывать ту или иную цель, к которой должен стремиться ученик, решая задачу. Со временем каждый учащийся приобретает привычку устанавливать цели и мотивы самостоятельно.

Мотивация каждого ученика индивидуальна, поэтому учителю следует ориентироваться на широкий спектр мотивов. Они могут быть социальными, направленными на достижение успеха, позволяющие избежать наказания и другие.

Что такое мотивация - определение

Что такое мотивация - определение Организация деятельности заключается в составлении перечня основных процессов, связанных со знаниями, умениями и навыками. В этот список следует включить самые важные вопросы, без которых невозможно дальнейшее продвижение. Далее, нужно разработать алгоритм решения задачи или образец, пользуясь которым ученик самостоятельно или под руководством преподавателя сможет разработать свою систему правил. Сравнивая задание с полученным образцом, он учится преодолевать трудности и сложности, встречающиеся на учебном пути. Углубление и закрепление знание происходит в случае обобщения, анализа и сопоставления работ, выполненных учащимися класса.

Школьное обучение - начало комплексного формирования знаний, умений и навыков

Школьное обучение - начало комплексного формирования знаний, умений и навыков Процесс обучения связан со способностью учащихся различать главное и побочное. Для этого предлагаются разнообразные задания, в которых нужно выделить наиболее существенную часть текста или слова, имеющие второстепенное значение.

При тренировках, необходимых для отработки умения, важно обеспечить их многогранность и нормальную интенсивность. Чрезмерная обработка одного умения может помешать правильному применению его и включению в целостную систему обучения. Нередки случаи, когда ученик, отлично усвоивший определенное правило, допускает ошибки в диктанте.

Комплексный подход и педагогическая работа – условия, которые гарантируют полноценное воспитание молодого поколения.

Похожие материалы

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Реферат

На тему: «Развитие творческих способностей детей средствами экспериментальной деятельности»

Подготовила: Федукина Марина Владимировна

Введение

1. Характеристика особенностей в развитии творческих способностей в дошкольном возрасте

2. Условия успешного развития творческих способностей дошкольников средствами экспериментирования

3. Примерный перечень материалов и оборудования для детской научной лаборатории

4. Младший дошкольный возраст

5. Средний дошкольный возраст

Заключение

Список литературы

Введение

« Расскажи - и я забуду, покажи - и я запомню, дай попробова ть - и я пойму» . Китайская пословица

«Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать», -- гласит народная мудрость. «Лучше один раз испытать, попробовать, сделать своими руками», -- утверждают педагоги-практики.

«Чем больше ребенок видит, слышит и переживает, чем больше он узнает и усваивает, чем большим количеством элементов действительности он располагает в своем опыте, тем значительнее и продуктивнее при других равных условиях будет его творческая деятельность», -- писал классик отечественной психологической науки Лев Семенович Выготский.

Дошкольное детство -- очень важный период в жизни детей. Именно в этом возрасте каждый ребенок представляет собой маленького исследователя, с радостью и удивлением открывающего для себя незнакомый и удивительный окружающий мир. Чем разнообразнее детская деятельность, тем успешнее идет разностороннее развитие ребенка, реализуются его потенциальные возможности и первые проявления творчества

Малыш -- природный исследователь окружающего мира. Мир открывается ребенку через опыт его личных ощущений, действий, переживаний. Благодаря этому он познает мир, в который пришел. Он изучает все как может и чем может - глазами, руками, языком, носом. Он радуется даже самому маленькому открытию. Почему же у большинства ребят с возрастом интерес к исследованиям пропадает?

Любознательность у детей -- это норма, даже один из признаков одаренности, поэтому очень хорошо, когда ребенок задает вопросы, и тревожно, когда не задает. На все вопросы детей надо отвечать по -- научному точно, и доступно, как бы вы заняты ни были. Более того, нужно похвалить за хороший вопрос, за желание узнать. Но еще лучше, если вы будете, с пониманием относясь к незнанию ребенка, побуждать его самостоятельно находить ответы на вопросы в словарях, справочниках, книгах. В доме, в группе должно быть много справочной литературы по всем видам знаний: «Жизнь животных» Альфреда Брема, «Жизнь насекомых» Жана Фабра, «Детская энциклопедия», книги рекордов и чудес «Диво» Валентины Пономаревой, «Почемучка» Александра Дитриха, книги Жак Ива Кусто, Ярослава Малина, Криса Бонингтона орфографический словарь, «Толковый словарь русского языка» Сергея Ивановича Ожегова, Большой энциклопедический словарь под редакцией Прохорова и др. Каждый вопрос ребенка -это прекрасная возможность научить его самому находить ответ, пользоваться словарями и книгами, помочь ему полюбить сам процесс самостоятельного приобретения знаний и проведения маленьких исследовательских работ.

Цель : развитие познавательной активности детей дошкольного возраста посредством экспериментирования с объектами и явлениями окружающей действительности.

Задачи:

Познавательные:

1. Расширение и систематизация элементарных естественнонаучных и экологических представлений детей

2. Формирование навыков постановки элементарных опытов и умения делать выводы на основе полученных результатов

Развивающие:

1. Развивать стремление к поисково-познавательной деятельности.

2. Способствовать овладению приемами практического взаимодействия с окружающими предметами.

3. Развивать мыслительную активность, умение наблюдать, анализировать, делать выводы.

4. Создание предпосылок формирования практических и умственных действий.

Воспитательные:

1. Воспитывать интерес к познанию окружающего мира.

2. Стимулировать желание детей экспериментировать.

3. Формировать коммуникативные навыки.

1 . Характеристика особенностей в развитии творческих спо собностей в дошкольном возрасте

Говоря о формировании способностей, необх одимо остановиться на вопросе о том, когда, с какого возраста следует развивать творческие способности детей. Психологи называют различные сроки от полутора до пяти лет. Также существует гипотеза, что развивать творческие способности необходимо с самого раннего возраста. Эта гипотеза находит подтверждение в физиологии.

Дело в том, что мозг ребёнка особенно быстро растет и "дозревает" в первые годы жизни. Это дозревание, т.е. рост количества клеток мозга анатомических связей между ними зависит как от многообразия и интенсивности работы уже существующих структур, так и от того, насколько стимулируется средой образование новых. Этот период "дозревания" есть время наивысшей чувствительности и пластичности к внешним условиям, время наивысших и самых широчайших возможностей к развитию. Это самый благоприятный период для начала развития всего многообразия человеческих способностей. Но у ребенка начинают развиваться только те способности, для развития которых имеются стимулы и условия к "моменту" этого созревания. Чем благоприятнее условия, чем ближе они к оптимальным, тем успешнее начинается развитие. Если созревание и начало функционирования (развития) совпадают по времени, идут синхронно, а условия благоприятны, то развитие идет легко - с наивысшим из возможных ускорений.

Однако возможности развития способностей, достигнув максимума в "момент" созревания, не остаются неизменными. Если эти возможности не используются, то есть соответствующие способности не развиваются, не функционируют, если ребенок не занимается необходимыми видами деятельности, то эти возможности начинают утрачиваться, деградировать и тем быстрее, чем слабее функционирование. Это угасание возможностей к развитию - необратимый процесс. Борис Павлович Никитин, в течение многих лет занимающийся проблемой развития творческих способностей детей назвал это явление НУВЭРС (Необратимое Угасание Возможностей Эффективного Развития Способностей). Никитин считает, что НУВЭРС особенно негативно влияет на развитие творческих способностей. Разрыв во времени между моментом созревания структур, необходимых формирования творческих способностей и началом целенаправленного развития этих способностей ведет к серьезному затруднению их развития, замедляет его темпы и ведет к снижению конечного уровня развития творческих способностей.

По мнению Никитина именно необратимость процесса деградации возможностей развития породило мнение о врожденности творческих способностей, так как обычно никто не подозревает, что в дошкольном возрасте были упущены возможности эффективного развития творческих способностей. И малое количество в обществе людей с высоким творческим потенциалом объясняется тем, что в детстве лишь очень немногие оказались в условиях, благоприятствующих развитию их творческих способностей .

С психологической точки зрения дошкольное детство является благоприятным периодом для развития творческих способностей потому, что в этом возрасте дети чрезвычайно любознательны, у них есть огромное желание познавать окружающий мир. И родители поощряя любознательность, сообщая детям знания, вовлекая их в различные виды деятельности, способствуют расширению детского опыта. А накопление опыта и знаний - это необходимая предпосылка для будущей творческой деятельности. Кроме того, мышление дошкольников более свободно, чем мышление более взрослых детей. Оно еще не задавлено догмами и стереотипами, оно более независимо. А это качество необходимо всячески развивать. Дошкольное детство также является сензитивным периодом для развития творческого воображения. Из всего выше сказанного можно сделать вывод, что дошкольный возраст, даёт прекрасные возможности для развития способностей к творчеству. И от того, насколько были использованы эти возможности, во многом будет зависеть творческий потенциал взрослого человека.

Одним из важнейших факторов творческого развития детей является создание условий, способствующих формированию их творческих способностей. На основе анализа работ нескольких авторов, в частности Дж. Смита , Б.Н. Никитина , и Л.Кэррола , мы выделили шесть основных условий успешного развития творческих способностей детей. Первым шагом к успешному развитию творческих способностей является раннее физическое развитие малыша: раннее плавание, гимнастика, раннее ползание и хождение. Затем раннее чтение, счет, раннее знакомство с различными инструментами и материалами.

Вторым важным условием развития творческих способностей ребенка является создание обстановки, опережающей развитие детей. Необходимо, насколько это возможно заранее окружить ребенка такой средой и такой системой отношений, которые стимулировали бы его самую разнообразную творческую деятельность и исподволь развивали бы в нем именно то, что в соответствующий момент способно наиболее эффективно развиваться.

Например, еще задолго до обучения чтению годовалому ребенку можно купить кубики с буквами, повесить азбуку на стене и во время игр называть ребенку буквы. Это способствует раннему овладению чтением.

Третье, чрезвычайно важное, условие эффективного развития творческих способностей вытекает из самого характера творческого процесса, который требует максимального напряжения сил. Дело в том, что способности развиваться тем успешнее, чем чаще в своей деятельности человек добирается "до потолка" своих возможностей и постепенно поднимает этот потолок все выше и выше. Такое условие максимального напряжения сил легче всего достигается, когда ребенок уже ползает, но еще не умеет говорить. Процесс познания мира в это время идет очень интенсивно, но воспользоваться опытом взрослых малыш не может, так как объяснить такому маленькому еще ничего нельзя. Поэтому в этот период малы вынужден больше, чем когда-либо, заниматься творчеством, решать множество совершенно новых для него задач самостоятельно и без предварительного обучения (если, разумеется взрослые позволяют ему это делать, они решают их за него). У ребенка закатился далеко под диван мяч. Родители не должны спешить достать ему эту игрушку из-под дивана, если ребенок может решить эту задачу сам.

Четвертое условие успешного развития творческих способностей заключается в предоставлении ребенку большой свободы в выборе деятельности, в чередовании дел, в продолжительности занятий одним каким-либо делом, в выборе способов и т.д. Тогда желание ребенка, его интерес, эмоциональный подъём послужат надежной, гарантией того, что уже большее напряжение ума не приведет к переутомлению, и пойдет ребенку на пользу.

Но предоставление ребенку такой свободы не исключает, а, наоборот, предполагает не навязчивую, умную, доброжелательную помощь взрослых - это и есть пятое условие успешного развития творческих способностей. Самое главное здесь - не превращать свободу во вседозволенность, а помощь в подсказку. К сожалению, подсказка - распространенный среди родителей способ "помощи" детям, но она только вредит делу. Нельзя делать что-либо за ребенка, если он может сделать сам. Нельзя думать за него, когда он сам может додуматься.

Давно известно, что для творчества необходимо комфортное психологическая обстановка и наличие свободного времени, поэтому шестое условие успешного развития творческих способностей - тёплая дружелюбная атмосфера в семье и детском коллективе. Взрослые должны создать безопасную психологическую базу для возвращения ребенка из творческого поиска и собственных открытий. Важно постоянно стимулировать ребенка к творчеству проявлять сочувствие к его неудачам, терпеливо относиться даже к странным идеям несвойственным в реальной жизни. Нужно исключить из обихода замечания и осуждения.

Но создание благоприятных условий недостаточно для воспитания ребенка с высоким творческим потенциалом, хотя некоторые западные психологи и сейчас считают, что творчество изначально присуще ребенку и, что надо только не мешать ему свободно само выражаться. Но практика показывает, что такого невмешательства мало: не все дети могут открыть дорогу к созиданию, и надолго сохранить творческую активность. Оказывается, (и педагогическая практика доказывает это), если подобрать соответствующие методы обучения, то даже дошкольники, не теряя своеобразия творчества, создают произведения более высокого уровня, чем их необученные само выражающиеся сверстники. Не случайно сейчас так популярны детские кружки и студии, музыкальные школы и школы искусств. Конечно, ведется еще много споров о том, чему же и как учить детей, но тот факт, что учить надо не вызывает сомнений.

Воспитание творческих способностей детей будет эффективным лишь в том случае, если оно будет представлять собой целенаправленный процесс, в ходе которого решается ряд частных педагогических задач, направленных на достижение конечной цели. И в данной курсовой работе мы, на основе изучения литературы по данной теме, попытались определить основные направления и педагогические задачи по развитию таких важнейших компонентов творческих способностей как творческое мышление и воображение в дошкольном возрасте.

Главной педагогической задачей по развитию творческого мышления в дошкольном возрасте является формирование ассоциативности, диалектичности и системности мышления. Так как развитие именно этих качеств делает мышление гибким, оригинальным и продуктивным.

Ассоциативность - это способность видеть связь и сходные черты в предметах и явлениях, на первый взгляд не сопоставимых.

Благодаря развитию ассоциативности мышление становится гибким и оригинальным.

Кроме того, большое количество ассоциативных связей позволяет быстро извлекать нужную информацию из памяти. Ассоциативность очень легко приобретается дошкольниками в ролевой игре. Так же существуют специальные игры, способствующие развитию этого качества.

Часто открытия рождаются при соединении казалось бы несоединимого. Например, долгое время казались невозможными полёты на летательных аппаратах, которые тяжелее воздуха. Сформулировать противоречия и найти способ его разрешения позволяет диалектичность мышления.

Диалектичность - это способность видеть в любых системах противоречия, мешающие их развитию, умение устранять эти противоречия, решать проблемы.

Диалектичность является необходимым качеством талантливого мышления. Психологи провели ряд исследований и, установили, что механизм диалектического мышления функционирует в народном и научном творчестве. В частности, анализ трудов Выгодского показал, что выдающийся русский психолог постоянно использовал этот механизм в своих исследованиях

Педагогическими задачами по формированию диалектичности мышления в дошкольном возрасте являются:

1. Развитие умения выявлять противоречия в любом предмете и явлении;

2. Выработка умения четко формулировать выявленные противоречия;

3. Формирование умения разрешать противоречия;

И еще одно качество, формирующее творческое мышление:

системность - это способность видеть предмет или явление как целостную систему, воспринимать любой предмет, любую проблему всесторонне, во всём многообразии связей; способность видеть единство взаимосвязей в явлениях и законах развития.

Системное мышление позволяет видеть огромное количество свойств предметов, улавливать взаимосвязи на уровне частей системы и взаимосвязи с другими системами. Системное мышление познает закономерности при развитии системы от прошлого к настоящему и применяет это по отношению к будущему.

Системность мышления развивается корректным анализом систем и специальными упражнениями. Педагогические задачи по развитию системности мышления в дошкольном возрасте:

1. Формирование умения рассматривать любой предмет или явление как систему развивающеюся во времени;

2. Развитие умения определять функции предметов с учетом того, что любой предмет многофункционален.

Вторым направлением формирования творческих способностей дошкольников развитие воображения.

Воображение - это умение конструировать в уме из элементов жизненного опыта (впечатлений, представлений, знаний, переживаний) посредством новых их сочетаний к соотношений что-либо новое, выходящее за пределы ранее воспринятого.

Воображение является основой всякой творческой деятельности. Оно помогает человеку освободиться от инерции мышления, оно преобразует представление памяти, тем самым обеспечивая, в конечном счете создание заведомо нового. В этом смысле, все, что окружает нас и что сделано руками человека, весь мир культуры, в отличие от мира природы - все это является продуктом творческого воображения.

Дошкольное детство является сензитивным периодом для развития воображения. На первый взгляд необходимость развивать воображение дошкольников может показаться обоснованной. Ведь весьма распространено мнение о том, что воображение ребенка богаче, оригинальнее воображения взрослого.

Однако уже в 30-е годы выдающийся русский психолог Л. С. Выготский доказал, что воображение ребенка развивается постепенно, по мере приобретения им определенного опыта. С. Выготский утверждал, что все образы воображения, как бы причудливы они ни были, основываются на тех представлениях и впечатлениях, которые мы получаем в реальной жизни. Он писал: "Первая форма связи воображения с действительностью заключается в том, что всякое создание воображения всегда строится из элементов, взятых из деятельности и содержащихся в прежнем опыте человека".

Из этого следует, что творческая деятельность воображения находится в прямой зависимости от богатства и разнообразия прежнего опыта человека. Педагогический вывод, который можно сделать из всего выше сказанного, заключается в необходимости расширять опыт ребенка, если мы хотим создать достаточно прочные основы для его творческой деятельности. Чем больше ребенок видел, слышал и пережил, чем больше он знает и усвоил, чем большим количеством элементов действительности он располагает в своём опыте, тем значительнее и продуктивнее при других равных условиях, будет деятельность его воображения. Именно с накопления опыта начинается всякое воображение. Но как передать ребенку этот опыт заранее? Часто бывает так, что родители беседуют с ребенком, что-то рассказывают ему, а потом жалуются, что у него, как говорится, в одно ухо влетело, а из другого вылетело. Это происходит в том случае, если у малыша нет интереса к тому, о чём ему рассказывают, нет интереса к знаниям вообще, то есть когда отсутствуют познавательные интересы.

Вообще познавательные интересы ребенка дошкольника очень рано начинают о себе заявлять. Проявляется это сначала в форме детских вопросов, которыми малыш осаждает родителей с 3-4 лет. Однако станет ли такое детское любопытство устойчивым познавательным интересом или оно исчезнет навсегда, зависит от взрослых, окружающих ребенка, прежде всего от его родителей. Взрослые должны всячески поощрять любознательность детей, воспитывая любовь и потребность в знаниях.

В дошкольном возрасте развитие познавательных интересов ребенка должно идти по двум основным направлениям:

1. Постепенно обогащение опыта ребенка, насыщение этого опыта новыми знаниями о различных областях действительности. Это вызывает познавательную активность дошкольника. Чем больше перед детьми открывается сторон окружающей действительности, тем шире возможности для возникновения и закрепления у них устойчивых познавательных интересов. творческий дошкольник мыслительный активность

2. Постепенное расширение и углубление познавательных интересов внутри одной и той же сферы действительности.

Для того чтобы успешно развивать познавательные интересы ребенка, родители должны знать, чем интересуется их малыш, а уже затем оказывать влияние на формирование его интересов. Следует отметить, что для возникновения устойчивых интересов недостаточно просто познакомить ребенка с новой сферой действительности. У него должно возникнуть положительное эмоциональное отношение к новому. Этому способствует включение дошкольника в совместную с взрослыми деятельность. Взрослый может попросить ребёнка помочь ему что-ни-будь сделать или, скажем, прослушать вместе с ним любимую пластинку. Возникающее у малыша в таких ситуациях чувство причастности к миру взрослых создаёт положительную окраску его деятельности и способствует возникновению у него интереса к этой деятельности. Но в этих ситуациях следует будить и собственную творческую активность ребенка, только тогда можно добиться желаемого результата в развитии его познавательных интересов и в усвоении новых знаний. Нужно задавать ребенку вопросы, побуждающие к активному размышлению.

Накопление знаний, опыта - это только предпосылка для развития творческого воображения. Любые знания могут быть бесполезными грузом, если человек не умеет обращаться с ними, отбирать то нужное, что ведет к творческому решению задачи. А для этого нужна практика таких решений, умение использовать накопленную информацию в своей деятельности.

Продуктивное творческое воображение характеризуется не только та-кими особенностями как оригинальность и богатство продуцируемых образов. Одним из важнейших свойств такого воображения является умение направлять представления в нужную сторону, подчинять их определённым целям. Неумение управлять идеями, подчинять их своей цели, приводит к тому, что самые лучшие замыслы и намерения гибнут, не находя воплощения. Поэтому важнейшая линия в развитии воображения дошкольника - это развитие направленности воображения.

У младшего дошкольника воображение идет за предметом и все, что он создаёт, носит отрывочный, неоконченный характер. Взрослые должны помочь ребенку научиться не просто отрывочно фантазировать, а реализовывать свои замыслы, создавать пусть небольшие, но законченные произведения. С этой целью родители могут организовать ролевую игру и в ходе этой игры влиять на выполнение ребенком всей цепочки игровых действий. Можно также устроить коллективное сочинение сказки: каждый из играющих говорит по несколько предложений, а участвующий в игре взрослый может направить развитие сюжета, помочь детям завершить задуманное. Хорошо завести специальную папку или альбом, куда помещались бы наиболее удачные рисунки, сказки, сочиненные ребенком. Такая форма фиксации продуктов творчества поможет ребенку направлять своё воображение на создание законченных и оригинальных произведений.

В последнее время в дошкольных учреждениях все больше внимания уделяется исследовательской деятельности детей. Не исключение и наш детский сад, где создаются все условия, для совместного нахождения ответов на вопросы «почему?» и «как?». Если ребенок-исследователь найдет поддержку у педагогов и родителей, из него вырастет исследователь-взрослый - умный, наблюдательный, умеющий самостоятельно делать выводы и логически мыслить. Взрослый, который всю жизнь будет находить в окружающем мире что-нибудь интересное и необычное, который умеет удивляться и радоваться всему, что видит вокруг.

Современные дети живут и развиваются в эпоху информатизации. В условиях быстро меняющейся жизни от человека требуется не только владение знаниями, но и в первую очередь умение добывать эти знания самому и оперировать ими, мыслить самостоятельно и творчески. Мы хотим видеть наших воспитанников любознательными, общительными, самостоятельными, творческими личностями, умеющими ориентироваться в окружающей обстановке, решать возникающие проблемы. Превращение ребенка в творческую личность зависит во многом от нас, педагогов, от технологии педагогического процесса, в связи с этим, одна из основных задач ДОУ поддержать и развить в ребенке интерес к исследованиям, открытиям, создать необходимые для этого условия.

2 . Условия успешного развития творческих способностей дошкольников средствами экспериментирования

Экспериментирование пронизывает все сферы детской деятельности: прием пищи, игру, занятия, прогулку, сон. Реализуя общеобразовательную программу « Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, изучая новинки методической литературы, наблюдая за детьми, мы обратили внимание на эффективное и доступное средство интеллектуального развития детей - экспериментирование. Экспериментальная деятельность, наряду с игровой, является ведущей деятельностью ребенка-дошкольника. Главное, чтобы детский интерес к исследованиям, открытиям со временем не угас. Понимая, какое значение имеет экспериментирование в развитии интеллектуальных и творческих способностей детей дошкольников, стремясь создать условия для их исследовательской активности, мы столкнулись с трудностями, связанными с недостаточной изученностью данной проблемы, с отсутствием методической литературы по организации экспериментирования. В имеющихся публикациях, в основном, описаны опыты и игры-экспериментирования с различными материалами, а мы испытывали затруднения при моделировании занятий познавательного цикла с элементами экспериментирования, организации и оформления уголков с соответствующим материалом.

Таким образом, у нас назрела необходимость в создании системы работы по экспериментированию с детьми дошкольного возраста. Методические рекомендации по проведению занятий с использованием экспериментирования встречаются в работах разных авторов Н.Н. Подъякова, Ф.А. Сохина, С.Н. Николаевой. Данными авторами предлагается организовать работу таким образом, чтобы дети могли повторить опыт, показанный взрослым, могли наблюдать, отвечать на вопросы, используя результат опытов.

Теоретической базой работы являются исследования Н.Н. Поддьякова, который считает, что экспериментирование претендует на роль ведущей деятельности в период дошкольного детства, основу которого составляет познавательное ориентирование; что потребность ребенка в новых впечатлениях лежит в основе возникновения и развития неистощимой исследовательской деятельности, направленной на познание окружающего мира. Чем разнообразнее и интереснее поисковая деятельность, тем больше новой информации получает ребенок, тем быстрее и полноценнее он развивается.

Изучив имеющуюся методическую литературу по детской поисково-познавательной деятельности, мы решили адаптировать практический материал к условиям нашего детского сада. Распределили подборку практического материала по разделам «живая природа», «неживая природа», с указанием развивающих задач, названия опыта, перечня необходимых материалов и оборудования. Это позволило нам легко ориентироваться в материале при выборе тем, конкретных опытов для планирования содержания практической деятельности и организации развивающей среды. Разработали перспективный план, конспекты занятий по детскому экспериментированию для детей младшего и среднего возраста, обобщили и систематизировали материал по опытнической деятельности.

Для развития познавательной активности детей и поддержания интереса к экспериментальной деятельности в группе был создан уголок «Детская научная лаборатория». Лаборатория создана для развития у детей интереса к исследовательской деятельности, где и происходит развитие первичных естественнонаучных представлений, наблюдательности, любознательности, активности мыслительных операций (анализ, сравнение, обобщение, классификация, наблюдение); формирование умений комплексно обследовать предмет. В то же время лаборатория - это база для специфической игровой деятельности ребенка (работа в лаборатории предполагает превращение детей в «ученых», которые проводят опыты, эксперименты, наблюдения по разной тематике).

В детской научной лаборатории мы выделили:

1) место для постоянной выставки, где размещены, различные коллекции. Экспонаты, редкие предметы (раковины, камни, кристаллы, перья и т.п.)

2) место для приборов

3) место для хранения материалов (природного, «бросового»)

4) место для проведения опытов

5) место для неструктурированных материалов (песок, вода, опилки, стружка, пенопласт и др.)

Нами был сформирован примерный перечень материалов для исследований.

3. Примерный перечень материалов и оборудования для детской научной лаборатории

1. Прозрачные и непрозрачные сосуды разной конфигурации и объёма (пластиковые бутылки, стаканы, ковши, миски и т.п.)

2. Мерные ложки.

3. Сита и воронки разного материала, объема.

4. Резиновые груши разного объёма.

5. Половинки мыльниц, формы для изготовления льда, пластиковые основания от наборов шоколадных конфет, контейнер для яиц.

6. Резиновые или пластиковые перчатки.

7. Пипетки с закруглёнными концами, пластиковые шприцы без игл.

8. Гибкие и пластиковые трубочки, соломка для коктейля.

9. Гигиенически безопасные пенящиеся вещества (детские шампуни, пенки для ванн), растворимые ароматические вещества (соли для ванн, пищевые добавки), растворимые продукты (соль, сахар, кофе, пакетики чая) и т.п.

10. Природный материал: (камешки, перья, ракушки, шишки, семена, скорлупа орехов, кусочки коры, пакеты или ёмкости с землей, глиной, листья, веточки) и т.п.

11. Бросовый материал: (бумага разной фактуры и цвета, кусочки кожи, поролона, меха, проволока, пробки, разные коробки) и т.п.

12. Увеличительные стёкла, микроскоп, спиртовка, пробирки.

13. Контейнеры с песком и водой.

14. Рулетка, портновский метр, линейка, треугольник.

15. Часы песочные.

16. Бумага для записей и зарисовок, карандаши, фломастеры.

17. Клеёнчатые фартуки, нарукавники (и то, и другое можно сделать из обыкновенных полиэтиленовых пакетов), щётка-смётка, совок, прочие предметы для уборки.

Были продуманы условия для хранения всего практического материала: весь материал расположили в доступном для детей месте, в количестве, чтобы одновременно могли заниматься от 6 до 10 детей. Предметом особого внимания является соблюдение правил безопасности. Дошкольники в силу своих возрастных особенностей еще не могут систематически следить за своими действиями и предвидеть результаты своих поступков. А любопытство побуждает детей пробовать на вкус все странное и новое. Увлекаясь работой, они забывают об опасности, поэтому обязанность следить за соблюдением правил безопасности целиком лежит на педагоге.

4. Младший дошкольный возраст

Работа с детьми данной возрастной группы направлена на создание условий, необходимых для сенсорного развития в ходе ознакомления с явлениями и объектами окружающего мира.

В процессе формирования у детей элементарных обследовательских действий мы решали следующие задачи:

1) сочетать показ предмета с активным действием ребёнка по его обследованию: ощупывание, восприятие на слух, вкус, запах (может быть использована дидактическая игра типа «Чудесный мешочек»

2) сравнивать схожие по внешнему виду предметы: шуба -- пальто, чай -- кофе, туфли -- босоножки (дидактическая игра типа «Не ошибись»);

3) учить детей сопоставлять факты и выводы из рассуждений (Почему стоит автобус?);

4) активно использовать опыт практической деятельности, игровой опыт (Почему песок не рассыпается?);

1. О материалах (песок, глина, бумага, ткань, дерево).

2. О природных явлениях (снегопад, ветер, солнце, вода; игры с ветром, со снегом; снег, как одно из агрегатных состояний воды; теплота, звук, вес, притяжение).

3. О мире растений (способы выращивания растений из семян, листа, луковицы; проращивание растений -- гороха, бобов, семян цветов).

4. О способах исследования объекта (раздел «Кулинария для кукол»: как заварить чай, как сделать салат, как сварить суп).

5. Об эталоне «1 минута».

6. О предметном мире (одежда, обувь, транспорт, игрушки, краски для рисования и прочее).

В процессе экспериментирования словарь детей пополняется словами, обозначающими сенсорные признаки свойства, явления или объекта природы (цвет, форма, величина: мнётся -- ломается, высоко -- низко -- далеко, мягкий -- твёрдый -- тёплый и прочее).

5. Средний дошкольный возраст

Работа с детьми этой возрастной группы направлена на расширение представлений детей о явлениях и объектах окружающего мира. Основными задачами, решаемыми нами в процессе экспериментирования, являются:

1) активное использование опыта игровой и практической деятельности детей (Почему лужи ночью замерзают, днём оттаивают? Почему мячик катится?);

2) группировка объектов по функциональным признакам (Для чего необходима обувь, посуда? С какой целью она используется?); 3) классификация объектов и предметов по видовым признакам (посуда чайная, столовая).

I. Основное содержание исследований, проводимых детьми, предполагает формирование у них следующих представлений:

1. О материалах (глина, дерево, ткань, бумага, металл, стекло, резина, пластмасса).

2. О природных явлениях (времена года, явления погоды, объекты неживой природы - песок, вода, снег, лёд; игры с цветными льдинками).

3. О мире животных (как звери живут зимой, летом) и растений (овощи, фрукты), условия, необходимые для их роста и развития (свет, влага, тепло).

4. О предметном мире (игрушки, посуда, обувь, транспорт, одежда и т.д.).

5. О геометрических эталонах (круг, прямоугольник, треугольник, призма).

6. О человеке (мои помощники -- глаза, нос, уши, рот и т.д.).

Для поддержания интереса к экспериментированию дети получали задания, в которых проблемные ситуации моделировались от имени сказочного героя-куклы. В этой совместной деятельности с детьми учебное экспериментирование является тем методом обучения, который позволяет ребенку моделировать в своем сознании картину мира, основанную на собственных наблюдениях, опытах, установлении взаимозависимостей, закономерностей и т. д.При организации исследовательской работы с детьми соблюдаю определённые правила:

Учить детей действовать самостоятельно и независимо, избегать прямых инструкций.

Не сдерживать инициативу детей.

Не делать за них то, что они могут сделать (или могут научиться делать) самостоятельно.

Не спешить с вынесением оценочных суждений.

Помогать детям учиться управлять процессом усвоения знаний:

Формировать навыки самостоятельного решения проблем исследования;

Анализу и синтезированию, классификации, обобщению информации.

Отношения с детьми мы строим на основе партнерства. Большую радость удивление и даже восторг малыши испытывают от своих маленьких и больших открытий, которые вызывают у них чувство удовлетворения от проделанной работы. В процессе экспериментирования каждый ребенок получает возможность удовлетворить присущую ему любознательность, почувствовать себя исследователем. При этом взрослый - не учитель-наставник, а равноправный партнер, соучастник деятельности, что позволяет ребенку проявлять свою исследовательскую активность

На первых этапах экспериментирования мы предлагали детям определенный алгоритм, чтобы они смогли понять, осознать и усвоить предлагаемый материал. Например, при окрашивании воды гуашью сначала мы демонстрировали весь процесс выполнения работы с объяснением в игровой форме, затем детям предлагали принять участие в эксперименте и только после этого позволяли им самим самостоятельно экспериментировать.

Исследуя окружающую действительность, дети стали стремиться выйти за пределы непосредственного окружения. Детская любознательность, расширения словарного запаса, восприимчивость к явлениям и объектам окружающего мира, начальное представление о физических свойствах жидких и твердых телах -- это предпосылки для восприятия естественно-научных представлений -- это направление работы второго этапа исследовательской деятельности. В процессе игр-экспериментов дети узнают, как меняются свойства веществ и материалов в зависимости от разных внешних воздействий, учатся правильно называть эти свойства и качества. В ходе экспериментирования у детей задействуются все органы чувств, т.к. дети имеют возможность потрогать, послушать, понюхать и даже попробовать на вкус различные вещества.

Для игр мы предлагаем им песок, гипс, воду, пробки, жидкое мыло, снег, бросовый материал, камушки, бутылочки, поролон, трубочки, разные виды круп, т.е. самые доступные материалы. Важным мотивационным моментом для детей является то, что все предлагаемые материалы интересно обыгрываются. Так, например, в группу приходит веселый Петрушка и приносит волшебные разноцветные баночки с запахами, предлагает детям определить каждый из них: запах весны, лета, фруктов, или трав и т.д.

Проводить опыты под руководством взрослого, конечно, интересно. Но иногда ребенку так хочется поработать в лаборатории самостоятельно! Взвесить все, что хочешь, не только с помощью гирьки, но и ракушки, выяснить, как выглядит мир через лупу и насколько точны песочные часы. К сожалению, мы крайне редко предоставляем детям возможность для таких самостоятельных исследований. А ведь именно в них проявляется любознательность ребенка, его интерес к исследованиям, умение самостоятельно проверить свои предположения и сделать выводы. Приходить в лабораторию детям нравится, но еще лучше, когда можно провести исследования тогда, когда хочется, а не по расписанию. Это можно сделать прямо в группе, в мини-лаборатории. Мы поставили в группе журнальный столик, придумали с ребятами эмблему и приготовили самое простое оборудование и материалы. Оборудование и материалы время от времени меняли. Для самостоятельных исследований я разработала различные схемы проведения опытов и рисунки-символы (ладошка, глаз, нос, рот, ухо), подсказывающие, с помощью каких органов чувств можно изучить предмет. Нашим детям очень нравится работать с ящиком ощущений. Сделать его несложно. Возьмите коробку из-под обуви или любой другой картонный (деревянный) ящик, крышка которого легко открывается, таким образом вы будете помещать предметы внутрь. По бокам ящика проделайте два отверстия. Их диаметр должен позволять ребенку засунуть в ящик руку.

К каждому отверстию с внешней стороны прикрепите рукав от старой детской кофты или верхнюю часть старого носка. Ящик можно украсить разными наклейками с изображениями воздушных шаров, птиц, насекомых и других предметов, связанных с темами блока. Время от времени вы будете класть в ящик различные предметы. Задача детей определить их на ощупь и объяснить, по каким признакам они это сделали. Такие упражнения на сенсорику я провожу в начале занятия, поместив в ящик предмет, имеющий непосредственное отношение к обсуждаемой теме. Известно, что ни одну воспитательную или образовательную задачу нельзя успешно решить без плодотворного контакта с семьёй и полного взаимопонимания между родителями и педагогами. В индивидуальных беседах, консультациях, на родительских собраниях через различные виды наглядной агитации мы убеждаем родителей в необходимости повседневного внимания к детским радостям и огорчениям, доказываем, насколько правы те, кто строит своё общение с ребёнком как с равным, признавая за ним право на собственную точку зрения, кто поддерживает познавательный интерес детей, их стремление узнать новое, самостоятельно выяснить непонятное, желание вникнуть в сущность предметов, явлений, действительности.

В процессе экспериментирования словарь детей пополняется за счёт слов, обозначающих свойства объектов и явлений. Кроме этого, дети знакомятся с происхождением слов (таких, как: сахарница, мыльница и т.д.). В этом возрасте активно используются строительные игры, позволяющие определить признаки и свойства предметов в сравнении с геометрическими эталонами (круг, прямоугольник, треугольник и т.д.).

На этих занятиях учебное экспериментирование является тем методом обучения, который позволяет ребенку моделировать в своем сознании картину мира, основанную на собственных наблюдениях, опытах, установлении взаимозависимостей, закономерностей и т. д. При организации исследовательской работы с детьми соблюдаю определённые правила:

· Учить детей действовать самостоятельно и независимо, избегать прямых инструкций.

· Не сдерживать инициативу детей.

· Не делать за них то, что они могут сделать (или могут научиться делать) самостоятельно.

· Не спешить с вынесением оценочных суждений.

· Помогать детям учиться управлять процессом усвоения знаний:

Прослеживать связи между предметами, событиями и явлениями;

§ Формировать навыки самостоятельного решения проблем исследования.

Отношения с детьми мы строим на основе партнерства. Большую радость удивление и даже восторг малыши испытывают от своих маленьких и больших открытий, которые вызывают у них чувство удовлетворения от проделанной работы. В процессе экспериментирования каждый ребенок получает возможность удовлетворить присущую ему любознательность, почувствовать себя исследователем. При этом взрослый - не учитель-наставник, а равноправный партнер, соучастник деятельности, что позволяет ребенку проявлять свою исследовательскую активность.

Исследуя окружающую действительность, дети стали стремиться выйти за пределы непосредственного окружения.

Детская любознательность, расширения словарного запаса, восприимчивость к явлениям и объектам окружающего мира, начальное представление о физических свойствах жидких и твердых телах - это предпосылки для восприятия естественно-научных представлений - это направление работы второго этапа исследовательской деятельности.

В процессе игр-экспериментов дети узнают, как меняются свойства веществ и материалов в зависимости от разных внешних воздействий, учатся правильно называть эти свойства и качества. В ходе экспериментирования у детей задействуются все органы чувств, т.к. дети имеют возможность потрогать, послушать, понюхать и даже попробовать на вкус различные вещества.

Для игр мы предлагаем им песок, гипс, воду, пробки, жидкое мыло, снег, бросовый материал, камушки, бутылочки, поролон, трубочки, разные виды круп, т.е. самые доступные материалы. Важным мотивационным моментом для детей является то, что все предлагаемые материалы интересно обыгрываются.

Игры с песком и водой показали, что они не только приносят детям радость и эмоциональное равновесие, но и развивают целый спектр умений и способностей, развивают моторику и координацию движений рук, тактильные чувства, воображение, мышление, фантазию, речь и т.д.

Известно, что ни одну воспитательную или образовательную задачу нельзя успешно решить без плодотворного контакта с семьёй и полного взаимопонимания между родителями и педагогами. В индивидуальных беседах, консультациях, на родительских собраниях через различные виды наглядной агитации мы убеждаем родителей в необходимости повседневного внимания к детским радостям и огорчениям, доказываем, насколько правы те, кто строит своё общение с ребёнком как с равным, признавая за ним право на собственную точку зрения, кто поддерживает познавательный интерес детей, их стремление узнать новое, самостоятельно выяснить непонятное, желание вникнуть в сущность предметов, явлений, действительности.

1.Объявляется конкурс на самое интересное летнее исследование на природе

2.Организуется сбор упаковочных (бросовых) материалов, которые используются для проведения разных опытов.

3.Организуется сбор природного материала (шишек, камней, семян) для проведения исследований.

Чтобы полученные знания и способности у детей закреплялись и развивались, мы предложили родителям информационный материал в родительском уголке, где предложены занятия для детей и родителей. На таких занятиях родители вместе с детьми могли рисовать картины из песка, изготавливать фигурки из гипса, украшать воздушные шарики с помощью красок, фантиков, скотча, блесток, цветной бумаги, превращая их в веселых человечков.

Кроме того, мы их приглашаем на занятия, организовываем для них выставки детских работ.

Заключение

Творческие способности - далеко не новый предмет исследования. Проблема человеческих способностей вызывала огромный интерес людей во все времена. Однако в прошлом у общества не возникало особой потребности в овладении творчества людей. Таланты появлялись как бы сами собой, стихийно создавали шедевры литературы и искусства: делали научные открытия, изобретали, удовлетворяя тем самым потребности развивающейся человеческой культуры. В наше время ситуация коренным образом изменилась. Жизнь в эпоху научно-технического прогресса становится все разнообразнее и сложнее. И она требует от человека не шаблонных, привычных действий, а подвижности, гибкости мышления, быстрой ориентации и адаптации к новым условиям, творческого подхода к решению больших и малых проблем. Если учесть тот факт, что доля умственного труда почти во всех профессиях постоянно растет, а все большая часть исполнительской деятельности перекладывается на машины, то становиться очевидным, что творческие способности человека следует признать самой существенной частью его интеллекта и задачу их развития - одной из важнейших задач в воспитании современного человека. Ведь все культурные ценности, накопленные человечеством - результат творческой деятельности людей. И то, насколько продвинется вперед человеческое общество в будущем, будет определяться творческим потенциалом подрастающего поколения.

На протяжении дошкольного детства, наряду с игровой, огромное значение в развитии личности ребенка имеет исследовательская деятельность, в процессе которой идет обогащение памяти ребенка, активизируются его мыслительные процессы. Проведение экспериментов, занимательных опытов из доступного материала, коллекционирование развивает наблюдательность, расширяет кругозор детей, углубляет знания, приучает к усидчивости и аккуратности, дает навыки исследовательской деятельности. Важно стремиться учить не всему, а главному, не сумме фактов, а целостному их пониманию, не столько дать максимум информации, сколько научить ориентироваться в её потоке, вести целенаправленную работу по усилению развивающей функции обучения, организовывать учебный процесс по модели личностно-ориентированного взаимодействия, согласно которой ребёнок является не объектом обучения, а субъектом образования. Становится развивающей функции обучения, организовывать учебный процесс по модели личностно-ориентированного взаимодействия, согласно которой ребёнок является не объектом обучения, а субъектом образования. Становится очевидным, что усваивается все прочно и надолго, когда ребенок слышит, видит и делает сам. Вот на этом и основано активное внедрение исследовательской деятельности в практику работы дошкольных образовательных учреждений.

Мир вокруг ребёнка разнообразен, все явления в нём связаны в сложную систему, элементы которой изменчивы и зависимы друг от друга. Поэтому очень важно научить ребёнка находить в знакомых предметах неизвестные свойства, а в незнакомых, наоборот, отыскивать давно знакомое и понятное. И всё это - в непринуждённой и увлекательной атмосфере игры. Играя, ребёнок знакомится с окружающим миром, легче и охотнее учится новому. И, что особенно важно, играя, он учится учиться. Очень важно поощрять и воспитывать привычку учиться, которая, безусловно, станет залогом его дальнейших успехов.

Список литературы

1. Дыбина О. В. Неизведанное рядом: занимательные опыты и эксперименты для дошкольников. М., 2005.

2. Дыбина О. В. Творим, изменяем, преобразуем: занятия с дошкольниками. М., 2002.

3. Дыбина О. В. Что было до…: Игры - путешествия в прошлое предметов. М.1999.

4. Ковинько Л. Секреты природы - это так интересно! - М: Линка-Пресс, 2004.

5. Николаева С. Н. Ознакомление дошкольников с неживой природой. Природопользование в детском саду. - М.: Педагогическое общество России, 2003. - 80с.

6. Организация экспериментальной деятельности дошкольников. / Под общ. Ред. Л.Н. Прохоровой. - М.: АРКТИ, 64с.

7. Перельман Я.И. Занимательные задачи и опыты. Екатеринбург, 1995.

8. Поддьяков Н. Н. Новые подходы к исследованию мышления дошкольников. // Вопросы психологии. 1985, №2.

Размещено на Allbest.ru

...Подобные документы

Оптимальные сроки начала развития творческих способностей. Проблема творчества и творческих способностей в современной педагогике и психологии. Успешное развитие творческих способностей детей дошкольного возраста средствами театрального искусства.

курсовая работа , добавлен 16.01.2012

Проблема творчества и творческих способностей в современной педагогике и психологии. Компоненты творческих способностей. Проблема оптимальных сроков начала развития творческих способностей. Развитие творческого мышления и воображения.

курсовая работа , добавлен 11.12.2006

Сущность, особенности развития и основные характеристики творческих способностей. Педагогические условия развития творческих способностей у младших школьников средствами проектной деятельности. Диагностика уровня сформированности творческих способностей.

курсовая работа , добавлен 21.08.2017

Проблема развития творческих способностей детей в младшем школьном возрасте. Психологические факторы развития творческих способностей в младшем школьном возрасте. Содержание системы творческих заданий. Программа развития творческих способностей.

реферат , добавлен 10.06.2014

Особенности развития творческих способностей детей старшего дошкольного возраста средствами приобщения к искусству. Этапы формирования творческой деятельности дошкольников. Развитие творческих способностей старших дошкольников на занятиях по лепке.

курсовая работа , добавлен 19.07.2014

Сущность понятия "творческие способности". Основные условия развития творческих способностей. Развитие творческих способностей на уроках литературного чтения. Критерии и средства диагностики уровня развития творческих способностей младших школьников.

курсовая работа , добавлен 19.12.2014

Психолого-педагогические основы развития творческих способностей в дошкольном возрасте. Игра как средство развития творческих способностей дошкольников. Опытно-экспериментальная работа по развитию творческих способностей у дошкольников в процессе игры.

дипломная работа , добавлен 03.04.2007

Роль изобразительной деятельности в психическом развитии ребенка. Анализ и сравнительная характеристика образовательных программ по проблеме развития творческих способностей у детей. Система работы по развитию творческих способностей в изодеятельности.

дипломная работа , добавлен 17.08.2011

Теоретические аспекты развития творческих способностей. Природа творческих способностей и сущность творческого процесса. Подходы к определению творческих способностей. Развитие творческих способностей школьников при использовании математической газеты.

курсовая работа , добавлен 12.06.2010

Понятие творческой личности. Математическая направленность ума. Характеристики творческих способностей. Характеристика средств математики, способствующих развитию творческих способностей. Гибкость мыслительных процессов в математической деятельности.

Систематические занятия по развитию детского экспериментирования во всех его видах и формах - являются необходимым условием успешного становления личности дошкольника, развитию познавательного интереса, воспитанию потребности к целостному восприятию окружающего мира.

Скачать:

Предварительный просмотр:

Введение.

“Расскажи – и я забуду,

покажи – и я запомню,

дай попробовать – и я пойму”.

Китайская пословица

«Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать», - гласит народная мудрость. «Лучше один раз испытать, попробовать, сделать своими руками», - утверждают педагоги-практики.

«Чем больше ребенок видит, слышит и переживает, чем больше он узнает и усваивает, чем большим количеством элементов действительности он располагает в своем опыте, тем значительнее и продуктивнее при других равных условиях будет его творческая деятельность», - писал классик отечественной психологической науки Лев Семенович Выготский.

Малыш - природный исследователь окружающего мира. Мир открывается ребенку через опыт его личных ощущений, действий, переживаний.

Благодаря этому он познает мир, в который пришел. Он изучает все как может и чем может – глазами, руками, языком, носом. Он радуется даже самому маленькому открытию. Почему же у большинства ребят с возрастом интерес к исследованиям пропадает? Может быть, в этом виноваты мы, взрослые? Нередко на стремление ребенка познакомиться с окружающим миром мы реагируем так: «Отойди немедленно от лужи, ты уже испачкала платье! Не трогай песок руками, он грязный! Возьми совок! Отряхни руки, посмотри, они уже все в песке! Выбрось эту гадость, где ты только такое находишь? Лучше покатайся на качелях! Брось камень, испачкаешься! Не смотри по сторонам, а то споткнешься! Лучше смотри под ноги!» Может быть, мы – папы и мамы, бабушки и дедушки, воспитатели и учителя, сами того не желая, отбиваем у ребенка естественный интерес к исследованиям? Проходит время, и ребенок уже сам говорит другим детям: нельзя трогать песок руками, он грязный, и ему уже совершенно неинтересно, почему с деревьев опадают листья. Может быть, мы просто утратили детскую способность видеть и наблюдать? Для того чтобы дети не потеряли интерес к окружающему миру, важно вовремя поддержать их стремление исследовать все и вся. Пусть даже при этом пострадает красивая одежда или испачкаются руки. Одежду можно постирать, руки – помыть. А вот исчезнувший интерес к окружающему с годами восстановить практически невозможно.